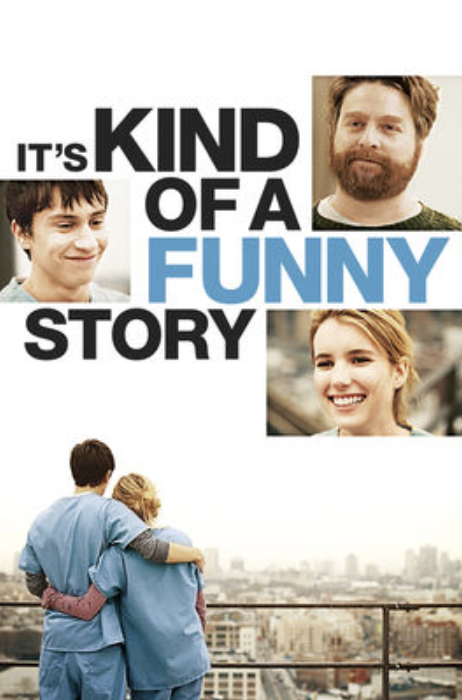

從說來有點可笑《It’s kind of a funny story》談青少年憂鬱症陪伴

劇情內容

《說來有點可笑》這部電影改編自真人真事,主角克雷格是16歲的高中生,卻有飲食障礙(焦慮時會嘔吐)、課業壓力、暗戀同學的女友等;在他眼中大家都是厲害聰明的,輕輕鬆鬆就完成生活大小事,自己卻壓力如山大,常做惡夢、想自殺,在遇到暑假要申請暑期學校的壓力觸發下,克雷格在週末自行到醫院就醫,要求住院。

住進醫院,因為青少年病房在整修,克雷格住進成人精神病房,遇到和他一樣憂鬱、自殘的青少女諾耶拉、因自殺進出醫院多次的巴比、憂鬱到無法接觸人群的室友馬塔達、還有對聲音敏感的人、思覺失調、被害妄想等不同的病患。在住院期間,克雷格觀察院中的病友,並學習與不同習性的人溝通、相處,更重要的是每天與米諾瓦醫師晤談,整理心情。

心體悟

一、青少年憂鬱症需要被重視

大陸據《2022年國民抑鬱症藍皮書》指出,青少年憂鬱症患病率已達15~20%,接近於成人。但相較於成年人,青少年的憂鬱症更容易被忽視(引自https://read01.com/RALnMLO.html#.ZEaG1fJ7nIU)。臺大醫院副院長高淑芬針對國內兒童青少年的調查指出:台灣的兒童青少年,12%有任何一種焦慮症,1%有憂鬱症;而國中生憂鬱症的比例則在0.7%-4.8%。董氏基金會過去調查發現,13.3%(每7位有1位)的高中職學生,及18.7%(每5位有1位)的大學生有明顯憂鬱情緒,但僅1/10因此求助輔導老師,3/4學生不願或很難跟父母說(引自台灣社團法人憂鬱症防治協會https://www.depression.org.tw/news/info.asp?/554.html)。

青少年憂鬱症被忽視的狀況一樣發生在美國,克雷格到醫院就診,說他想自殺,護理師邊講電話聊天邊拿了單子要他寫;問診的醫師例行性的問話後認為他的狀況不嚴重,拿藥回家吃就好了…護理師和醫師都沒有深入了解克雷格的狀況,輕忽了他的憂鬱心情,如果克雷格沒有住院、那近期的暑期學校申請、長期對自己的貶抑、與他人的比較…都可能造成克雷格的自殺行為。

二、教師的言論會造成青少年的焦慮

學校教師不明白或是已經遺忘自己在青少年時的壓力,所以知道班上還有人沒有申請暑假到富蘭克林蓋茲學校學習時,用嘲諷的語氣告訴學生:「是誰不想這個暑假到富蘭克林蓋茲學校學習的?考上一所好大學。找到一份好工作,過的逍遙自在,抱得美人歸。我不明白為什麼有人想最終患上憂鬱,落得獨自一人無家可歸、待在神經病院的下場,睡在一個自閉症患者身邊」,老師這樣的態度和言行是學生的焦慮來源之一;更何況這種不合理的邏輯觀念-暑假到富蘭克林蓋茲學校學習就會考上一所好大學?讀好大學等於會找到一份好工作?有一份好工作就會過的逍遙自在、抱得美人(為什麼是美人)歸?沒有好工作就會患上憂鬱?患上憂鬱就得落得獨自一人無家可歸、待在神經病院的下場?

當然這一段可能來自克雷格的想像,但也顯示學校教師只重視成績,忘了觀察、發掘、培養青少年的不同專長,找到他們可以發光的優勢。

三、憂鬱的主因來自比較和災難化預期

克雷格認為學校是害他住進精神醫院的主因,事實上,他的「比較心態」和「災難化預期」才是讓自己進精神病院的主要因素,

- 比較下自己顯得平庸、愚笨

不斷比較讓克雷格看不到、也發揮不出自己的能力,覺得自己是個平庸、愚笨的傢伙,五歲時描畫不出曼哈頓地圖認為「自己才五歲就已經是一個失敗的人」,母親告訴他:「你才五歲」,克雷格立刻回嗆:「莫札克五歲已經完成三首曲子」;進到高中,克雷格都只看到同學的優勢,卻看不到自己的優點,他讀的是全紐約市最有競爭力的公立學校“商經專業高中”,是一位名叫傑拉德盧茲的慈善家富豪出錢一起設立的公立學校,必須是紐約五區內最聰明、最有才華的800位學生之一才會被錄取,像他的好友亞倫費茲卡拉多是全國辯論聯盟比賽冠軍、美國偶像第八季區域賽複賽選手。

克雷格說:「文書工作上一定出了差錯,因為不知怎麼地我被錄取了」,因為比較下,同學中有人是學術測驗都是優,紐約高速計算賽三屆冠軍,相對自己沒有任何優點,為什麼會被錄取?克雷格他真的沒有專長嗎?當然有,但在憂鬱情緒籠罩下,只想到自己的無能,看不到自己的才華。

- 災難化預期

如果申請不到富蘭克林蓋茲學校暑期讀書機會,那會如何?克雷格腦海中出現的是:「沒有被錄取我就不能把它寫在大學申請表上,這就表示我進不了好大學,進不了好大學,我就找不到好工作,找不到好工作就過不了好日子,所以我就交不到女朋友,這代表我就會很沮喪,最後我會跟馬塔達一樣在這種地方度過餘生…」,這是克雷格的災難預期,誇大了進富蘭克林暑期學校的重要性,事實上,諾米瓦醫生問:「沒有錄取會怎樣?」克雷格回答說:「我不知道,這很難解釋…」,醫生追問:「有誰可以聽你解釋的嗎?家人和朋友…」,克雷格答不出來,代表青少年遇到困難,很難找到可以敘說和商量的人,父母和他們不在同一戰線,朋友也有自己的事情在忙,最後自己越想越陷入災難思考中。

事實上換個角度想:不申請暑期學校,我有二個月的暑假做我想做的事,發揮我的另一種能力,像搖滾的潛能;或是繪畫的能力,大學申請表上我就有二種特殊才華,而不是在富蘭克林暑期學校學到和大家一樣的能力,更有機率進到需要獨立思考、發揮創意的好大學!轉變思想就能轉換心情。

四、父母需要用心聽造成青少年憂鬱心情的事件

克雷格自己要求住院,但當他看到室友的狀況時,他開始害怕住院,希望回家,父母告訴他:「聽醫生的,他們都是專家」,甚至還故作幽默的說:「這是個好地方」,妹妹還說:「我也想加入這裡」,這種反應無法減少克雷格的恐懼,其實父母可以和他談:「你很棒,自己決定住院…看到或發生什麼事讓你不想住院了?」

父母或許不是專業的心理醫師,會希望將憂鬱的孩子交給專業心理師協助,但他們忘了造成壓力的情境大多來自家庭或學校,父母比專業醫療人員更清楚青少年遇到的困境,像克雷格的自殺意念導火線來自擔心申請不上富蘭克林蓋茲暑期學校,但是父母並沒有和克雷格談申請學校這件事造成他憂鬱心情的壓力,他的父親喬治還說:「我找蓋茲的招生人員談過了,他答應為你延長期限」,父親可能以為在為兒子解決問題,而不知道正是他憂鬱症發作的導火線;母親告訴他:「你只需好好照顧自己,親愛的!別擔心那個(申請暑期學校)好嗎?」父親又加了一句:「但那不代表這件事就不重要」,母親制止了父親,但還是避開這個話題。其實孩子希望的是父母了解我的壓力、煩惱,同意我不用去做這些事!就像被問到父母,克雷格回答說:「我父親是好人,但是我住進這裡了,他還提起申請蓋茲的事,我想說:『爸,請你了解,我有更嚴重的問題』…」,別把自己的期待變成孩子必須完成的事。

當父母注意到青少年的鬱悶心情時,可以和他們談談最近他身邊發生那些事,需要爸媽做些什麼?也許只要傾聽和支持他就可以,但是一定要「問」和「聽」,記住,別說大道理,只要聽、了解就好。並說:「不管你決定怎麼做,我們都支持!」

五、青少年身心放鬆的方法

(一)自己擁有決定權

克雷格在醫院中學到的第一件事就是處理衝突事件。衝突事件是克雷格不想吃早餐,漢波拿了他的捲餅,巴比一定要漢波還給克雷格,即使克雷格說他不想吃,可以給漢波,巴比覺得自己多管閒事,很生氣。心理醫師諾米瓦讓住院的所有病友坐在一起,談談該事件。先問強尼,強尼的回答是「那是漢波和巴比的事」,諾米瓦醫生說:「我想聽聽公正的旁觀者說法」,強尼的回答很中肯:「若你想聽我的意見,我認為巴比因為訪談的事精神很緊繃,他發飆是因為他很緊張」,巴比認為強尼說出他個人的隱私(訪談這件事),諾米瓦醫生認為「承認因為訪談緊張不可恥」,最後巴比承認他不是緊張,而是沒有適當的衣服,克雷格提議他可以拿父親的襯衫借他,但巴比拒絕了,因為他不接受施捨,諾米瓦醫師澄清:「克雷格是借給你(襯衫),不是施捨」,再問:「巴比,你需要襯衫嗎?」巴比肯定的說:「我需要襯衫」。

諾米瓦醫生以團體會談的方式處理在團體中發生的事、非常有趣,而且她關心的不只是發生什麼事,還讓每個病友注意到為何會因小事引爆衝突,最後大家討論可以怎麼處理事情,每個病友的意見都被尊重到,很不容易。

(二)能力被肯定

克雷格住進醫院被要求參與團體活動,第一個活動是畫圖,克雷格說他不會,因為他聯想到五歲的時候,連用描圖紙都無法描繪出曼哈頓的地圖 ,母親鼓勵他畫不出曼哈頓,畫一個他的幻想國度地圖。想到這些,加上諾耶拉認為他的腦海中一定有很多想像,根據腦中意象,克雷格畫出了備受稱讚的「腦地圖」;第二件是音樂時間,每個人選一種樂器,克雷格又放棄沒有選,帶領老師也臨機應變,要他上台擔任歌手,其他人演奏、他唱歌,結果克雷格以一首 queen – under pressure(壓力下的你我)而成為被崇拜的搖滾巨星,受到大家的喜愛。能力被肯定,發現自己不是那麼無能是青少年能跨出憂鬱迴圈的第一步;而這些能力的肯定不是在他旁邊說:「你很好、你很棒」、「這種小困難難不倒你…」、「我相信你可以找到方法的」…,這些鼓勵的話反而會造成青少年的壓力,而是應用一些方法鼓勵青少年嘗試去做、去體驗,進而看到、肯定自己的能力。

(三)學習說出感覺、想法

克雷格和許多的中學生一樣,不知道如何說出自己的感覺與想法,住院的幾天克雷格學習遇到事情會試著和諾米瓦醫師說出自己的想法和感受,像巴比因為面談不順利而情緒失控,克雷格對諾米瓦醫師說:「我很害怕,不是害怕巴比會傷害我,而是看見一個人那樣失控,讓我想起我自己的感受!」諾米瓦問:「什麼感受?」克雷格回答:「我就在崩潰的邊緣,所有的擔心、壓力和焦慮不斷沸騰,但我從來無法像那樣發洩,我都藏在心底…」,承認自己處在崩潰邊緣,說出自己把壓力藏在心底、無法發洩,這是一大進步,學習說出自己的感覺、想法,讓別人知道自己的狀況不只是青少年、也是每一個人需要練習的,愛恨情仇都必須要開口說,而不是放在心底沸騰,最後爆炸傷人傷己。

六、憂鬱症就是一種疾病

克雷格住進醫院後,要求父母不要把他看精神科的事情告訴學校,避免影響他的暑期申請計畫;也擔心同學們知道他住進精神病院後,會嘲笑和揶揄的眼光,克雷格的擔心反應出社會對心理疾病的刻板印象,心理醫師諾米瓦說:「憂鬱症是一種病,如果你有糖尿病你會覺得很丟臉嗎?」心理生病和生理疾病一樣,都需要治療,嚴重些要住院,沒什麼丟臉的,這個觀念還需要倡議。

七、夢境的啟示

憂鬱症的人常會做惡夢,克雷格也是不斷夢見自己走在橋上,下面是車水馬龍,他如此回憶自己的夢:「我想自殺,媽媽問我說:『你要如何處理你的腳踏車?』我回答:『我不在乎我的腳踏車,我要自殺!』爸爸說:『但我們花了很多錢買腳踏車,小子,我們只要你好好照顧它』;妹妹說:『克雷格,想想我,我長大後可能會想要那輛車』;我回答:『抱歉,我沒想到』,媽媽說:『你決定要自殺時沒有想到我們吧』…通常我會在這時候因為掉下橋而嚇醒」,夢是通往潛意識之路、也是我們日間無法滿足或不敢說出口的慾望顯影,克雷格的夢境顯示出內心的狀態:

(一)在克雷格心中,家人不重視他

克雷格的心中他是不重要的,不被家人重視,所以夢中的他告訴家人:「我要自殺」,父母、妹妹在意的是他的腳踏車怎麼辦?克雷格的吶喊:「『我不在乎我的腳踏車,我要自殺!』都要自殺了,家人怎麼不安慰我?不問我怎麼了?」雖然問了克雷格也答不出為什麼想自殺,但他需要家人的安慰!

(二)克雷格捨不得的是親情

想自殺的人心中仍有牽絆,克雷格心中的牽絆是家人、親情,雖然他覺得父母、妹妹無法了解他,但他在夢中會阻止他從橋上跳下去的是家人,不管家人的關心方法對不對,但卻是讓他沒有跳的主要因素。

(三)腳踏車不只是腳踏車

影片中克雷格想自殺騎著腳踏車到橋上、他記憶中的快樂時光是和好友亞倫騎著腳踏車逛市區,出院後,他依然騎著腳踏車面對生活,對他而言,腳踏車不只是腳踏車,那是陪伴自己的心愛之物。想要結束生命的人他會想到陪伴自己的物品,安排它們的去處,如克雷格內心深處是把腳踏車給妹妹。

而克雷格跌落橋下並不是他自己跳下去,而是意外跌落,所以他會驚醒…作夢時夢中的心情、醒來的情緒都和現實生活相關聯的,說夢、解夢有助於整理心理的紛亂。這一部分克雷格沒有注意到,但他知道自己的心情低落,需要看精神科,所以他自己要求住院。

八、友情的重要

克雷格認為同學亞倫是他仰望的學霸,課業好、女朋友漂亮、做什麼事都容易達成,像申請暑期學校,亞倫可能還是「我根本就沒申請那裡,是他們找上我的」,其實亞倫是克雷格的好友,兩人感情深厚,當醫生問他快樂的記憶時,克雷格想到的是八年級時,他說:「那不是多久以前,但當時感覺非常不同,感覺我有更多時間。那天早上我們(和好友亞倫)去了科尼島,然後我們騎腳踏車經過灣嶺、日落公園、布魯克林下城區、布魯克林高地,一路騎到布魯克林大橋…之後一切都變了,女生、分數、父母…這些事好像在同一天裡,不知道從哪裡冒了出來」,什麼改變了這份友情?明顯的是戀愛、親子關係、功課升學壓力等,時間的壓縮讓青少年無法與朋友交流,但友情仍是青少年需要的精神支柱,克雷格出院前打電話給亞倫,請他幫忙帶唱片到醫院,亞倫也告訴他,有時也會心情低落;住院時,克雷格鼓起勇氣打電話給妮雅,妮雅和他分享自己也到過精神科求診…青少年事需要同儕人際關係的。

影片的結尾克雷格說:「我知道自己還沒好起來,這只是一個開始,但這卻是很長時間以來我這麼期待去做我要做的事」,說出了憂鬱症患者不是短短幾天就能治癒的,但是與疾病共存、學會找到自己想做的事是康復的必要條件。在醫院的六天,克雷格透過和病友的互動,觀察室友的狀況、了解每個人都有自己的議題要處理,如對人群的恐懼、對聲音的敏感;學會透過藝術、音樂表達心情;與醫生的個別諮商,看待「事情不是一團亂、只是在整修」,讓自己掙脫憂鬱的心情,重新面對自己的生活。